Balkonkraftwerke, auch bekannt als Mini-PV-Anlagen oder Stecker-Solaranlagen, erleben gerade einen regelrechten Boom. Diese kleinen, aber effizienten Solarsysteme ermöglichen es, die Kraft der Sonne als erneuerbare Energie direkt vor Ort zu nutzen und somit die Stromkosten zu senken. Angesichts steigender Energiepreise und wachsendem Umweltbewusstsein fragen sich viele Hausbesitzer und Mieter, ob sich die Investition in ein Balkonkraftwerk lohnt. In diesem Blogartikel werfen wir einen detaillierten Blick auf die Kosten und Erträge von Balkonkraftwerken im Jahr 2024, betrachten Fördermöglichkeiten und analysieren, wann sich diese Investition finanziell rechnet. Erfahren Sie, wie Balkonkraftwerke funktionieren, welche Vorteile sie bieten und ob sie eine sinnvolle Ergänzung für Ihren Haushalt sein können.

Das Wichtigste in Kürze

- Kosten: Balkonkraftwerke liegen je nach Leistung und Ausstattung zwischen 249,00€ und 2104,00€.

- Energieertrag: Eine 800-Watt-Anlage kann jährlich bis zu 800 kWh Strom produzieren.

- Amortisationszeit: Die Investition zahlt sich normalerweise innerhalb von 3 bis 5 Jahren aus.

- Förderprogramme: Verschiedene Förderungen und steuerliche Vorteile reduzieren die Anschaffungskosten deutlich.

- Einfache Installation: Dank Plug&Play ist die Installation unkompliziert.

- Umweltfreundlichkeit: Balkonkraftwerke helfen, CO2-Emissionen zu reduzieren und unterstützen die Energiewende.

Was ist ein Balkonkraftwerk?

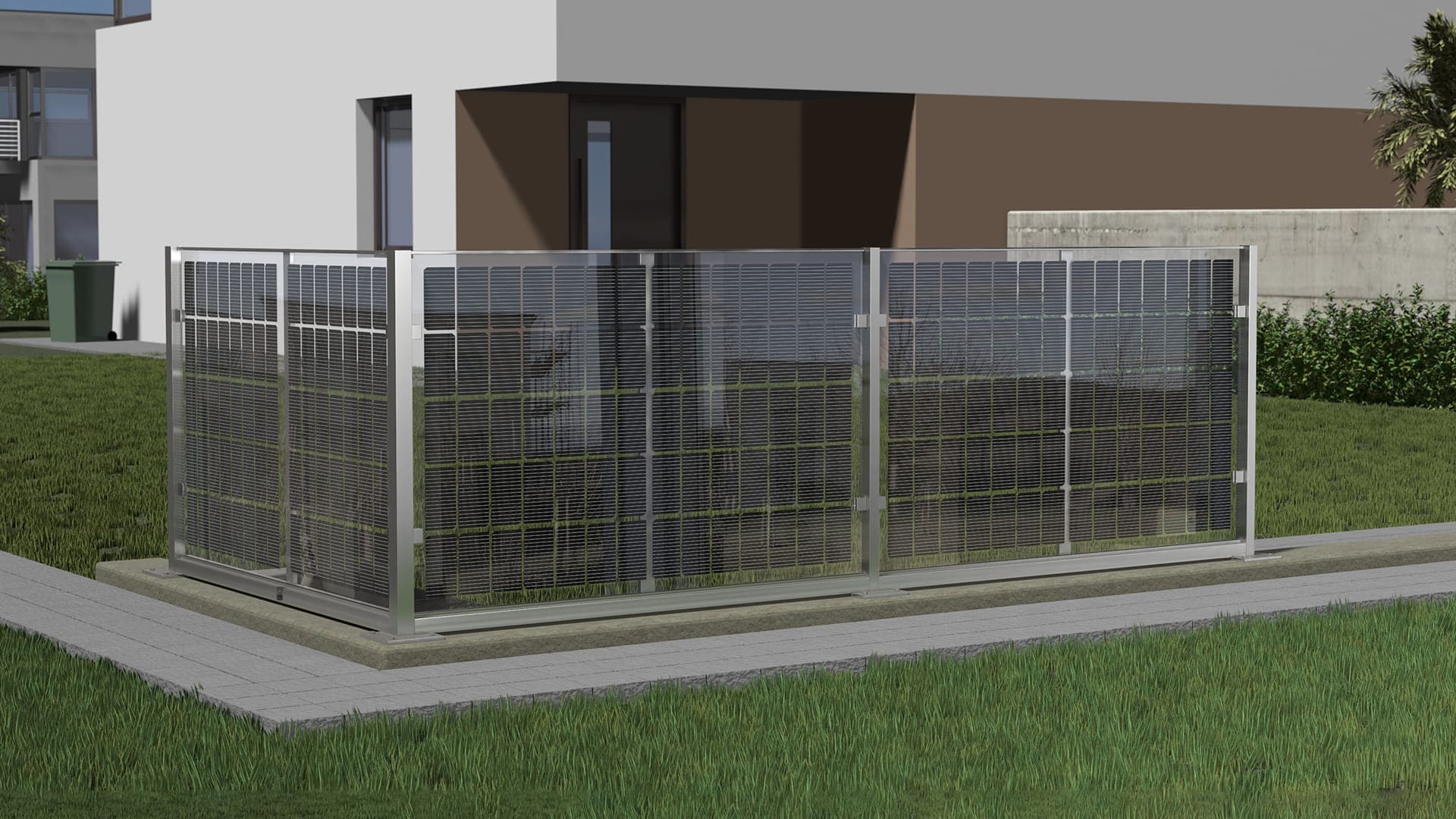

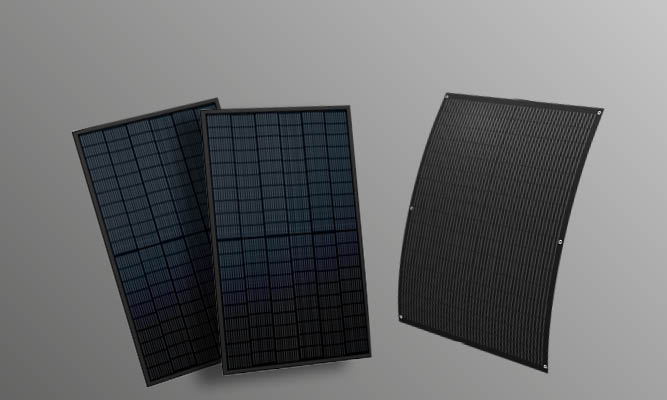

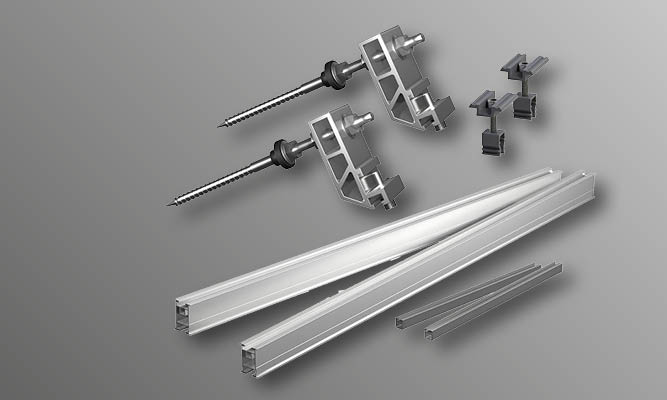

Eine Mini Solaranlage ist ein kompaktes Steckersolargerät, das auf Balkonen, Terrassen oder kleinen Flächen installiert wird. Diese Systeme bestehen aus Photovoltaik-Modulen, die Sonnenlicht in elektrischen Strom umwandeln, und einem Wechselrichter, der den erzeugten Gleichstrom in nutzbaren Wechselstrom umwandelt. Zusätzlich können Balkonkraftwerke mit einem Speicher kombiniert werden, um den Stromertrag zu maximieren. Die Installation ist einfach und kann oft ohne professionelle Hilfe durchgeführt werden (Plug&Play). Das “Plug&Play”-Prinzip bei Balkonkraftwerken bedeutet, dass sie nach dem Auspacken und der einfachen Montage, wie dem Anbringen der Solarpanels am Balkongeländer, an der Hausfassade oder im Garten sowie dem Anschließen des Wechselrichters, sofort betriebsbereit sind. Die Kosten für ein Balkonkraftwerk variieren je nach den Bedürfnissen der Nutzer. Zum Beispiel kostet das “Balkonkraftwerk Basic 425/400 bifazial” ohne Halterung 249,00€, während das Balkonkraftwerk „Solarkraftwerk Universaldach 1700/1500 bifazial“ bei 1125,00€ liegt. Mit diesen Anlagen kannst du deine Stromkosten senken und zur Energiewende beitragen, indem du erneuerbare Energie nutzt.

Wann lohnt sich ein Balkonkraftwerk?

Ein Balkonkraftwerk lohnt sich besonders für Haushalte, die ihren Stromverbrauch reduzieren möchten und einen Beitrag zur Umwelt leisten wollen. Die Einsparungen bei den Stromkosten können die anfänglichen Investitionskosten innerhalb von 2,5 bis 4 Jahren amortisieren. Diese Balkonkraftwerke sind ideal für Haushalte mit moderatem Stromverbrauch und für Mieter, da keine baulichen Veränderungen nötig sind. Förderprogramme und steuerliche Vorteile erhöhen zusätzlich die Attraktivität von Balkonkraftwerken.

Zum Beispiel kostet unser bifaziales Balkonkraftwerk mit einer Leistung von 850/800 Watt 669,00€. Bei optimaler Ausrichtung kann dieses Balkonkraftwerk bis zu 800 kWh Strom pro Jahr erzeugen. Bei durchschnittlichen Stromkosten von 35 Cent pro kWh spart das Balkonkraftwerk somit etwa 280,00€ pro Jahr an Stromkosten ein. Damit ergibt sich eine Amortisationszeit von rund 2,5 Jahren, was es zu einer besonders attraktiven Investition macht.

Wie sinnvoll ist eine Balkon Solaranlage für den eigenen Stromverbrauch?

Die Installation einer Balkonsolaranlage ist eine sinnvolle Investition, um den eigenen Stromverbrauch zu decken und gleichzeitig die Stromkosten zu senken. Besonders in Zeiten steigender Strompreise stellt eine eigene Mini-Solaranlage eine wirtschaftlich attraktive Option dar.

Balkonsolaranlagen, auch bekannt als Mini-Solaranlagen, ermöglichen es, den erzeugten Strom direkt ins Hausnetz einzuspeisen. Dadurch verringert sich die Menge an Strom, die aus dem öffentlichen Netz bezogen werden muss, was zu einer Reduzierung der Stromkosten führt. Besonders in Haushalten mit moderatem Stromverbrauch, wo ein Großteil des erzeugten Stroms direkt genutzt werden kann, ist eine Balkonsolaranlage besonders effektiv.

Ein weiterer Vorteil einer Balkonsolaranlage ist ihre Umweltfreundlichkeit. Durch die Nutzung erneuerbarer Energien wird der Bedarf an fossilen Brennstoffen gesenkt, was zur Reduzierung der CO2-Emissionen beiträgt. Dies unterstützt die Energiewende und fördert den Klimaschutz.

Die Investition in eine Balkonsolaranlage lohnt sich besonders in sonnenreichen Regionen, da hier der Ertrag der Anlage maximiert wird. Auch Mieter können von einer Balkonsolaranlage profitieren, da keine baulichen Veränderungen an der Immobilie notwendig sind und dennoch eine Senkung der Stromkosten erreicht werden kann.

Kosten und Stromertrag: Was leistet ein Balkonkraftwerk?

Die Anschaffungskosten für ein Balkonkraftwerk liegen je nach Leistung und Ausstattung zwischen 249,00€ und 2104,00€. Eine Anlage mit einer Leistung von bis zu 800 Watt kann jährlich bis zu 800 kWh Strom erzeugen. Dies deckt einen erheblichen Anteil des Stromverbrauchs eines durchschnittlichen Haushalts ab und reduziert die Stromkosten deutlich. Die Betriebskosten sind gering, da Solarmodule und Wechselrichter langlebig sind und nur minimale Wartung benötigen. Förderprogramme und steuerliche Vorteile können die Amortisationszeit zusätzlich verkürzen.

Förderprogramme für Stecker-Solaranlagen: Welche Unterstützung gibt es?

In Österreich gibt es verschiedene Förderprogramme für Balkonkraftwerke. Einige Bundesländer bieten Zuschüsse oder zinsgünstige Darlehen für den Kauf und die Installation solcher Anlagen an. Seit Januar 2023 sind Mini-PV-Anlagen von der Mehrwertsteuer befreit, was die Kosten um 19% reduziert. Zusätzlich gibt es regionale Förderprogramme, die finanzielle Anreize bieten, um die Anschaffungskosten weiter zu senken. Diese Förderungen können oft mehrere hundert Euro umfassen und sind manchmal an bestimmte Bedingungen wie Modulgröße oder Anzahl geknüpft. Viele Gemeinden in Österreich bieten eigene Förderprogramme an. Diese können in Form von Zuschüssen oder steuerlichen Vorteilen erfolgen und variieren stark je nach Region. Wenn du mehr über die verschiedenen Fördermöglichkeiten erfahren möchtest, lies unseren Blog-Artikel zu diesem Thema.

Welche Vorteile bietet ein Batteriespeicher in Kombination mit einem Balkonkraftwerk?

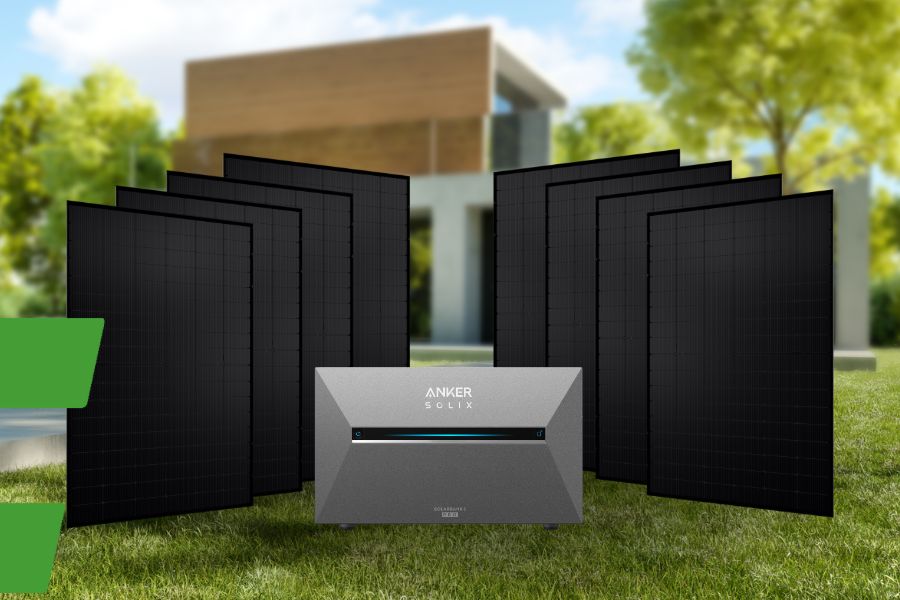

Ein Batteriespeicher in Kombination mit einer Stecker-Solaranlage bietet zahlreiche Vorteile und steigert die Effizienz der Nutzung von Solarenergie erheblich. Besonders unser Balkonkraftwerkspeicher der 3. Generation Basis mit einer Kapazität von 2,24 kWh ist eine hervorragende Ergänzung zu Balkonkraftwerken, um die Energieeffizienz zu maximieren und die Stromkosten zu senken.

Ein wesentlicher Vorteil eines solchen Systems ist die Maximierung des Eigenverbrauchs. Überschüssiger Solarstrom, der tagsüber erzeugt und nicht sofort verbraucht wird, wird normalerweise ins Netz eingespeist. Mit einem Batteriespeicher kann dieser überschüssige Strom gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden, zum Beispiel abends oder an bewölkten Tagen, wenn die Solaranlage keinen oder wenig Strom produziert. Dies führt zu einer höheren Eigenverbrauchsquote und einer geringeren Abhängigkeit vom Netzstrom.

Darüber hinaus können erhebliche Kosteneinsparungen erzielt werden. In Zeiten hoher Strompreise kann der gespeicherte Strom aus der Batterie genutzt werden, anstatt teuren Netzstrom zu kaufen. Dies ist besonders vorteilhaft in Haushalten mit hohem Stromverbrauch in den Abendstunden.

Ein weiterer Vorteil ist die Erhöhung der Versorgungssicherheit. Bei Stromausfällen kann der Batteriespeicher als Notstromversorgung dienen und den Betrieb wichtiger elektrischer Geräte sicherstellen.

Für umweltbewusste Verbraucher ist auch die Reduzierung des CO2-Ausstoßes ein wichtiger Aspekt. Durch die Nutzung von eigenproduziertem und gespeichertem Solarstrom wird der Bedarf an fossilen Brennstoffen gesenkt.

Moderne Batteriespeicher wie unser Modell bieten zudem smarte Funktionen und eine einfache Integration in bestehende Solarsysteme. Sie sind effizient, platzsparend und können problemlos in Wohnungen oder Häusern installiert werden, ohne dass große bauliche Veränderungen nötig sind.

Unser Balkonkraftwerkspeicher der 3. Generation mit 2,24 kWh kann mit bis zu zwei Erweiterungsspeichern ausgebaut werden, was die Gesamtspeicherkapazität auf bis zu 6,7 kWh erhöht. Mit nur einem Verbindungskabel, das im Lieferumfang enthalten ist, kannst du deinen bestehenden Basisspeicher erweitern. Dies ermöglicht eine noch größere Unabhängigkeit vom Stromnetz und eine maximale Nutzung der erzeugten Solarenergie.

Insgesamt machen diese Vorteile den Einsatz eines Batteriespeichers in Kombination mit einem Balkonkraftwerk zu einer lohnenden Investition. Sie tragen nicht nur zur Senkung der Stromkosten bei, sondern fördern auch die Nutzung erneuerbarer Energien und schonen die Umwelt.

Gesetzliche Erleichterungen: Wie unterstützt die Regierung den Kauf von Balkonkraftwerken?

In Österreich gibt es mehrere gesetzliche Erleichterungen und Förderprogramme, die den Kauf von Balkonkraftwerken unterstützen. Seit Januar 2023 sind Mini-PV-Anlagen von der Mehrwertsteuer befreit, was die Anschaffungskosten um 20% reduziert. Darüber hinaus bietet die österreichische Regierung verschiedene Förderungen für den Kauf und die Installation von Balkonkraftwerken an. Diese Förderungen können als direkte Zuschüsse oder zinsgünstige Darlehen gestaltet sein und variieren je nach Bundesland.

Zusätzlich bieten einzelne Bundesländer weitere Förderungen an. Beispielsweise gibt es in Wien Zuschüsse für Balkon Solaranlagen, während Oberösterreich zinsgünstige Darlehen und Zuschüsse bereitstellt. Die Registrierung von Balkonkraftwerken wurde vereinfacht, sodass der bürokratische Aufwand für die Anmeldung beim Netzbetreiber und anderen Behörden minimiert wurde.

Balkonkraftwerke sind von vielen baurechtlichen Vorschriften ausgenommen, was die Installation unkomplizierter und schneller macht. In einigen Regionen wurden die Grenzen für die Einspeisung von selbst erzeugtem Strom ins Netz angehoben, was die Attraktivität von Mini-Solaranlagen weiter steigert. Es gibt auch Programme, die speziell auf Mieter zugeschnitten sind, die keine baulichen Veränderungen an ihrer Wohnung vornehmen können, aber dennoch von Solarenergie profitieren möchten.

Diese Maßnahmen zeigen deutlich, wie die österreichische Regierung den Kauf und die Nutzung von Mini-Solaranlagen fördert, um den Ausbau erneuerbarer Energien zu unterstützen und die Energiewende voranzutreiben.

Ist ein Balkonkraftwerk rentabel? Eine Kosten-Nutzen-Analyse

Ein Balkonkraftwerk ist in der Regel rentabel, wenn man die Anschaffungskosten und die Einsparungen bei den Stromkosten gegenüberstellt. Die Kosten für ein Balkonkraftwerk liegen typischerweise zwischen 300 und 800 Euro, je nach Ausstattung und Leistung der Anlage. Hochwertigere Systeme mit größerer Leistung können teurer sein, bieten jedoch auch mehr Ertrag. Ein Balkonkraftwerk kann jährlich bis zu 800 kWh Strom erzeugen, was bei den aktuellen Strompreisen eine erhebliche Ersparnis bedeutet. Bei einem aktuellen Strompreis von etwa 0,20 Euro pro kWh entspricht dies einer jährlichen Ersparnis von rund 160 Euro. Die Amortisationszeit beträgt typischerweise 3 bis 5 Jahre. Nach dieser Zeit erzeugt die Anlage praktisch kostenlosen Strom.

In Österreich gibt es verschiedene Förderprogramme und steuerliche Vorteile, die die Anschaffungskosten weiter senken können. Diese können die Rentabilität der Anlage zusätzlich erhöhen. Insgesamt bietet ein Balkonkraftwerk eine nachhaltige und wirtschaftlich sinnvolle Möglichkeit, die Stromkosten zu senken und einen Beitrag zur Energiewende zu leisten.